PAGE EN CONSTRUCTION

Le voyageur débarquant à Tanger ressent une impression étrange, très étrange. Il est au Maroc, en Afrique, mais cet exotisme lui semble familier.

C’est ainsi qu’est Tanger. Proche et lointaine, semblable et singulière, bourdonnante et paisible, affolant les désirs, mystérieuse comme une courtisane, continuellement entre deux rives. C’est ainsi que Tanger a fasciné, depuis des siècles, ses conquérants, ses visiteurs, et tellement d’artistes.

Eugène Delacroix, le célèbre peintre du Radeau de la Méduse fut parmi les innombrables subjugués. Il y séjourna plusieurs semaines, en 1832, accompagnant une mission diplomatique française auprès du sultan marocain. L’artiste écrit à propos de Tanger qu’il découvre : « Je viens de parcourir la ville. (…) Je suis tout étourdi de tout ce que j’ai vu. Nous avons débarqué au milieu du peuple le plus étrange. (…) Le pacha de la ville nous a reçus au milieu de ses soldats. (…) Les Juives sont admirables. Je crains qu’il soit difficile d’en faire autre chose que de les peindre: ce sont des perles d’Eden. Notre réception a été des plus brillantes pour le lieu.

(…) Je suis dans ce moment comme un homme qui rêve et qui voit des choses qu’il craint de lui voir échapper. »

Si Tanger possède un tel pouvoir, happant ses visiteurs dans un charme, c’est parce que sa région jouit d’une grande beauté. Les paysages y sont magnifiques, les plages y sont grandioses, bordant ici l’Atlantique et là la Méditerranée.

C’est aussi grâce à la bienveillance des habitants. Les marocains cultivent une hospitalité généreuse. Les Tangérois l’ont érigé en principe sacré. Sans aucun doute parce que l’étranger n’est qu’un reflet de leur propre métissage.

C’est encore parce que la ville elle-même est envoûtante, troublante.

Loin d’être la plus belle du monde, c’est une métropole anarchique, grouillante, confuse, mystérieuse. Pourtant tout y semble paisible, on y ressent une joie de vivre, un plaisir à faire plaisir qui se distille au gré des dédales de la vieille ville, des sourires enjôleurs et des fantômes encore vivants qui se faufilent dans l’ombre.

Dans La chute de Tanger, Thierry de Beaucé en livre une exacte description : « De la médina à la ville neuve, du port aux plus hautes maisons des collines, tous les quartiers de la ville se reconnaissent aisément à la seule intensité des pentes, des parfums et des lumières, à la mesure des chemins et des ombres; on s’y dirige au bruit, au regard, à l’odeur, à la peine du chemin. La ville a la configuration familière d’un corps humain. Comme lui, elle a grandi, elle est devenue adulte, on la devine qui vieillit. »

Lofti Akalay, écrivain tangérois follement amoureux de sa ville, la décrivait ainsi : « C’est une ville ouverte à tout, y compris à moi-même. La ville me parle et elle ne dit pas de bêtises. Tanger me rappelle que j’existe ».

Enfin, si Tanger attire autant c’est à cause de son Histoire, de ses mythes, de ses improbables légendes, de la foultitude d’histoires inouïes vécues, parfois inventées ou encore du nombre incalculable de ceux qui y vinrent pour un jour et qui y demeurèrent pour une vie, ne sachant pourquoi.

Tout cela faisant de Tanger la ville la plus ensorceleuse dans l’Histoire du monde…

LES HISTOIRES DE TANGER

La naissance de Tanger est en soi une fable. Elle se lit dans nombre de grands récits fondateurs. C’est dire l’importance historique que cette région a toujours eu.

Parmi d’autres, dans le périple de l’Arche de Noé, texte biblique.

On y raconte que Dieu fit le déluge pour punir la méchanceté des hommes. Noé construisit une arche dans laquelle il mit à l’abri sa famille ainsi qu’un couple de chaque espèce animale.

Seuls survivants de la dévastation, le vaisseau et ses rescapés dérivèrent sur les flots. Un jour, une fragile colombe envoyée pour dénicher la terre d’asile revint à bord, souillée par de la glaise. « Tin-ja ! » s’écria-t-on : « La terre retrouvée ! »

Ainsi naquit Tanger selon une interprétation certainement fantaisiste, mais que l’on veut bien admettre.

Hercule (nommé Heraclès chez les grecs) est une autre légende de Tanger.

C’est lui qui, d’un coup d’épaule, va séparer la montagne pour créer le détroit de Gibraltar, reliant la Méditerranée à l’Atlantique.

Le héros va terrasser Antée, fils de Gaia, lors d’un combat titanesque et, par la suite, épousant la femme du vaincu, Tinge, être (peut-être) à l’origine de la création de la Perle du Détroit.

Un autre surhomme de la mythologie grecque, Ulysse, voyage dans ces contrées. Il va y vaincre Polyphène, le cyclope, qui voulait le manger. Le combat se déroule dans des grottes qui portent maintenant le nom du célèbre héros de L’Odysée.

Ulysse va encore séduire la magicienne Circé qui voulait le transformer en porc puis la nymphe Calypso qui le retint longtemps prisonnier sur l’îlot Leila, le long des côtes marocaines.

Hormis les épopées, il y aussi l’Histoire officielle et là encore Tanger se distingue.

Celle d’Ibn Batouta, parmi d’autres. Il naît dans une famille d’érudits berbères à Tanger en 1304 et y meurt en 1377. Âgé de 22 ans, il entreprend son premier voyage, un pélerinage à La Mecque. In fine, Ibn Batouta parcourera plus de 120 000 km en 30 ans et visitera 44 pays. Dans un récit, il décrit les villes (“Si le paradis est sur la terre, c’est à Damas et nulle part ailleurs”), les moeurs, les coutumes, les rencontres, les différences (“Je fus témoin, dans cette contrée, d’une chose remarquable, c’est-à-dire de la considération dont les femmes jouissent chez les Turcs”) qu’il va vivre et constater, de Tombouctou à l’Andalousie, de l’Egypte à La Chine, au Yemen, en Perse, en Anatolie, en Inde, à Ceylan, à Sumatra, à Damas, à Bagdad, à Samarkand.

Ibn Batouta représente certainement la quintessence de Tanger : l’ouverture au monde, la tolérance et la curiosité. Qualités qui ont fécondé l’Histoire de la cité mythique.

TANGER, BERBÈRE ET MÉTISSE

Carrefour géographique et stratégique depuis la nuit des temps, la Perle du détroit a subi moult invasions et des brassages impressionnants de population. Berbères, juifs, arabes, romains, phéniciens, vandales, africains, européens et tant d’autres vécurent ici, en envahisseurs ou en visiteurs, et ont fondé l’incroyable singularité de cette région du Maroc.

Les berbères (autrement nommés amazighs) forment la population originelle de cette région qui sera, au fil des siècles, envahie par les phéniciens, les carthaginois, les romains, les vandales venus d’Europe du nord, les byzantins et les wisigoths.

Les royaumes berbères, alliés aux juifs qui vivaient depuis fort longtemps au Maroc, combattront l’invasion arabe puis seront à l’origine d’Al Andalus, cette magnifique époque de métissage culturel.

Tanger fut plus tard portugaise, avant que d’être espagnole et anglaise entre le XVe et le XVIIe siècle, à nouveau arabe pour devenir, au XXe siècle, l’unique exemple d’une ville à statut et à gestion internationaux.

Ce sont d’ailleurs certains de ces conquérants qui, au fil des siècles, ont accordé un régime particulier à la ville, dessinant ainsi son statut unique.

Les romains, présents durant cinq cent ans, la firent capitale de la province de Maurétanie. Ses habitants étaient considérés tels des citoyens à part entière et non comme un peuple colonisé. Ils bénéficiaient, en outre, de privilèges économiques. L’un deux deviendra d’ailleurs empereur à Rome.

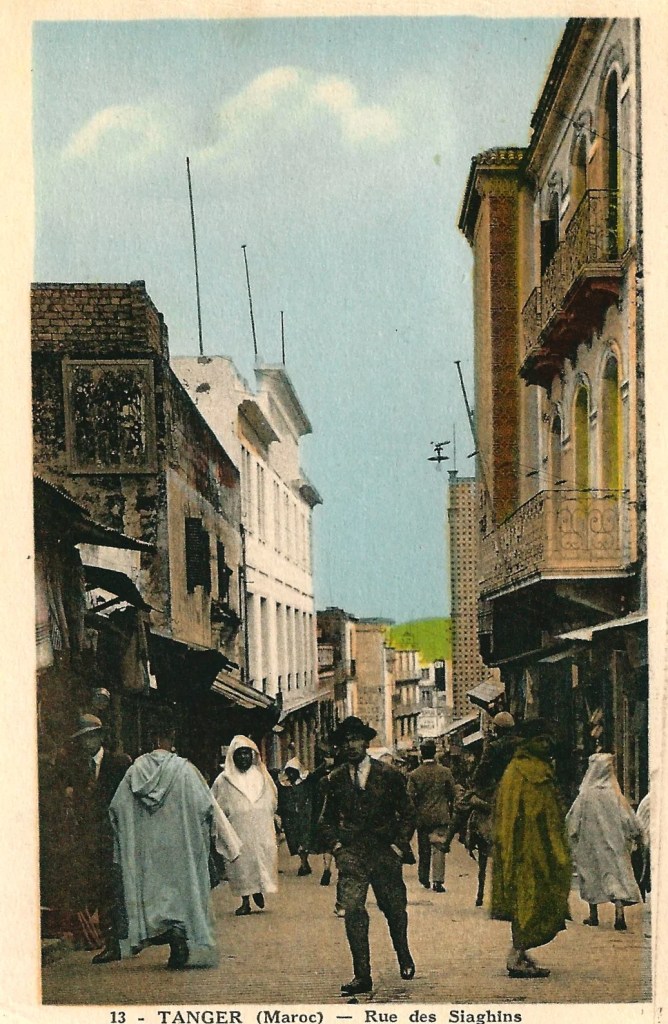

La ville arabe est d’ailleurs née de la ville antique. La célébre rue des Syaghines, dans la médina, était une voie romaine descendant vers le Petit Socco qui en était le forum. La grande mosquée que l’on trouve plus loin, en allant vers le port, fut bâtie sur les décombres d’une cathédrale portugaise, remplaçant une mosquée elle-même construite sur un temple antique.

L’Empire romain basculant dans le christianisme, Tanger en fit de même. Sa colonisation par les byzantins (de 533 à 621) renforça cette conversion de nombreux berbères, cohabitant avec d’autres ayant adopté la religion juive. Il convient d’ailleurs de se souvenir que l’un des Pères de l’Église, Saint-Augustin, était un berbère.

L’invasion arabe au VIIIe siècle provoque l’islamisation de la région et Tanger va devenir la tête de pont de la conquête musulmane de l’Andalousie puis un des phares de cette magnifique civilisation arabo-européenne qui y naquit. La ville portuaire va en profiter économiquement et militairement.

En 1471, le Portugal conquiert Tanger jusqu’à la terrible Bataille des Trois Rois lors de laquelle près de 100 000 soldats marocains défirent les lusitaniens près de Larache.

Tanger passe sous la domination espagnole jusqu’en 1661 où la ville appartient à la couronne britannique. Les anglais renforcèrent les infrastructures portuaires et militaires et, surtout, accordèrent de nombreux avantages fiscaux et économiques qui favoriseront la prospérité de la région. Ils apporteront le thé dans leurs navires. Agrémenté de feuilles de menthe, très sucré et dans un cérémonial devenu pittoresque, il deviendra la boisson emblématique du Maroc.

Tanger est reprise au Royaume-Uni en 1684 par Moulay Ismaël, deuxième sultan marocain de la nouvelle dynastie Alaouite. Le nouveau maître de Tanger préservera les fonctions militaire et économique ainsi que les privilèges commerciaux et fiscaux.

À partir du XVIIIe siècle, Tanger va devenir capitale diplomatique du royaume chérifien et voguer vers son ambition internationale.

Tanger aura donc été polythéiste, chrétienne, musulmane pour être maintenant, comme tout le Maroc, une terre d’Islam vivant en harmonie avec ses minorités religieuses.

C’est aussi ce métissage, né de plusieurs siècles d’invasions, avec son lot d’alliances, de mélanges sexuels et, hélas, de viols, qui a produit ce cosmopolitisme singulier de Tanger.

Tout de tolérance et d’une extrême prévenance à l’endroit de l’autre, il se conçoit aussi dans la mosaïque de visages que l’on rencontre dans les rues, parmi les troublantes brunes aux yeux de jais et les beaux blonds aux yeux bleus.

TANGER, INTERNATIONALE ET MODERNE

Tanger n’a jamais été une capitale impériale comme Meknès, Marrakech Fès ou Rabat.

Pourtant, au XVIIIe siècle, déjà bastion militaire (les soldats représentaient une grande part de la population) et port commercial, la ville devint en plus le centre diplomatique du royaume marocain.

C’était pour éviter une trop grande (et dangereuse) proximité avec les puissances étrangères que le sultan cantonna leurs représentants au nord de son pays, leur sacrifiant peu à peu cette ville excentrée, si proche de l’Europe, d’un accès facile par la mer. Le Mendoub, son représentant officiel, était l’interlocuteur des diplomates.

En 1777, le Maroc ayant été le plus prompt pays à reconnaître officiellement l’indépendance des Etats-Unis, la première ambassade au monde de la nouvelle république américaine fut donc installée à Tanger.

En 1849, Giusepe Garibaldi, le héros de l’unification italienne en fuite, trouvera asile ici durant quelques mois pour y rédiger ses mémoires.

Les étrangers sont de plus en plus nombreux à séjourner ou à demeurer dans la capitale marocaine des affaires étrangères.

Ils vont coloniser la ville et y créer cette ambiance cosmopolite. Le négoce (tout autant que la contrebande) prend une importance croissante. Des dizaines de commerçants du monde entier s’installent dans la ville, y compris des hindous !

Les rues comme les échoppes portent alors des noms dans toutes les langues.

Hotel Velasquez, Bijouterie des amants, Lisboa café, restaurant le Marquis, Casa Pepe, Dean’s Bar, Les Magasins modernes, Ciné Goya, Charcuteries et Tabac, Paris Beauté, Coiffeur Tripoli, Salon de coiffure chez Jean, salon de thé Madame Porte, Country Club, Grand café de Paris, rue des amoureux, rue Shakespeare, calle Italia sont parmi les noms qui fleurissent au gré des flâneries.

De même, les monnaies de la toute la planète circulent dans la ville. Des yens, des dollars, des francs, des livres, des pesetas s’entassent sur les bureaux de change tandis que le cours international des diverses monnaies était inscrit sur une ardoise.

Des banques trans-nationales sont créées. Elles permettent en plus aux commerçants marocains d’opérer des paiements à l’étranger. Ce furent d’ailleurs les banques espagnoles qui jouèrent un rôle prépondérant dans l’urbanisation de la ville.

Tanger était le plus important port marocain avant la création de celui de Casablanca. Du bétail était vendu deux fois par an sur le marché du Grand Socco. Des milliers de bêtes partaient alors pour Gibraltar, Ceuta, Marseille ou Barcelone. Des milliers de tonnes de marchandises partaient aussi de la baie vers le monde entier.

Alors que les autres cités marocaines étaient fermées, elle devient la porte ouverte sur le monde.

De fait, la modernité arrive au Maroc par Tanger. La poste et la diffusion rapide du courrier, le téléphone en 1883, le télégraphe, les liaisons ferroviaires et aériennes débarquent à Tanger pour irriguer bien plus tard le reste du pays.

Le tabac et l’opium sont un monopole tangérois. Et même Coca Cola envahit l’Afrique avec la création d’une usine à Tanger, en 1947 !

Les écoles étrangères fleurissent aussi dans la ville pour éduquer la jeunesse européenne. Le lycée Regnault fut fondé par les Français en 1913.

La première imprimerie du Maroc fut construite par un Anglais de Gibraltar. La presse se développe alors, y compris en langue arabe. Le premier quotidien national, La Dépèche Marocaine, va y naître. De même, la croissance du tourisme entraînera l’établissement des premiers hôtels et palaces.

Plus tard, Tanger rivalisera d’ailleurs avec La Riviera, voyant les milliardaires hésiter entre son charme interlope et celui plus conventionnel de Monte Carlo.

Cette présence étrangère importante, en plus d’une rivalité entre les diverses puissances coloniales pour la main-mise sur le Maroc, va progressivement modifier l’aspect et la gouvernance de la ville.

Plusieurs épidémies de peste ont dévasté la région de Tanger.

La dernière fera ravage en 1855.

En réaction, les consuls occidentaux vont décider de la création d’un Conseil Sanitaire qui gérera, en lieu et place des autorités marocaines, l’hygiène et la santé de la ville et surveillera les abattoirs et les marchés. Elle peut lever des taxes pour ce faire.

La France va bâtir un hôpital dans le nouveau quartier Mershane. D’autres pays vont en faire de même comme l’italie et L’Espagne. L’institut Pasteur de Tanger est inauguré en 1913.

Petit à petit, ce Conseil sanitaire va s’immiscer davantage dans la gestion de la cité. La réunion des diplomates s’occupera de la voirie, des travaux publics et déterminera aussi du tracé des premières rues construites en dehors de la médina.

Il décidera aussi de la co-construction internationale du phare du Cap Spartel pour faciliter la circulation maritime.

Celui-ci est devenu un des hauts lieu du tourisme puisque situé face à l’endroit où l’Atlantique et la Méditerranée se rejoignent et se mêlent.

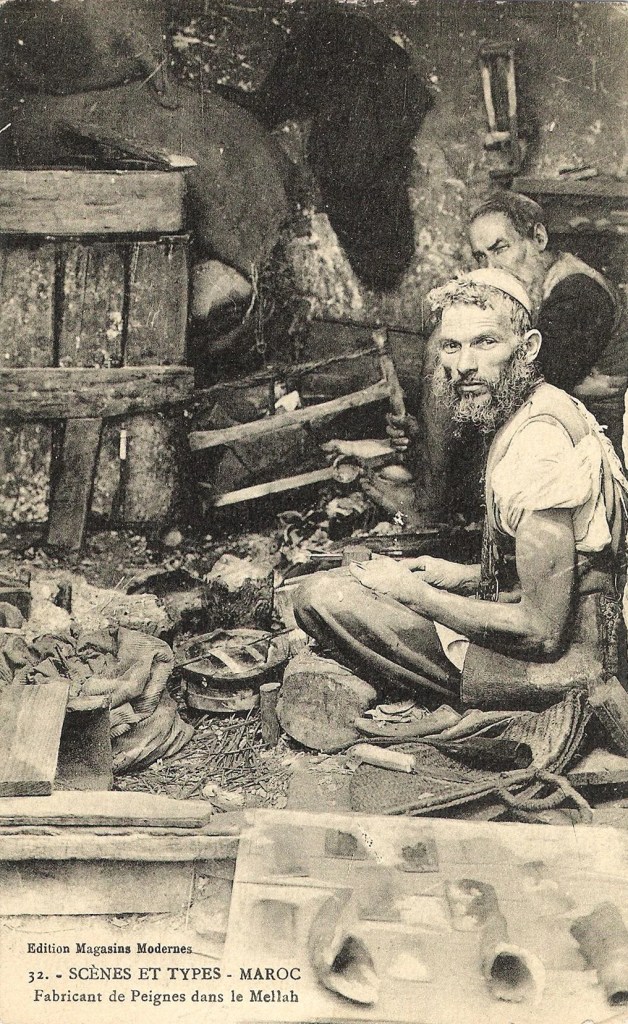

C’est dans cette période que va être construite l’église qui se trouve en plein coeur de la médina. Il s’agit, sans aucun doute, du seul exemple d’un bâtiment religieux chrétien dans une vieille ville arabe. Cette cohabitation harmonieuse des religions était et est toujours une des qualité de Tanger. Comme de n’avoir pas de Mellah, les quartiers juifs qui existaient dans les autres villes du royaume. La ville comptera dix-sept synagogues et de nombreuses églises dont une cathédrale espagnole.

La vie mondaine s’intensifie toujours plus. Tennis, bridge, dîners, bals et spectacles se succèdent dans toutes les communautés.

Le golf de Tanger, créé en 1914, est le plus ancien d’Afrique. Le théâtre Cervantes accueille toutes les grandes vedettes de l’époque. La tauromachie est aussi très en vogue à cet endroit du continent africain. Les arènes tangéroises rivalisent en notoriété avec celles d’Espagne. D’ailleurs, les aficionados traversent souvent le détroit pour assister au spectacle des corridas marocaines !

Il faut imaginer la rue des Syaghines, désormais dédiée au colifichets made in China, comme les Champs-Elysées tangérois.

Dans cette artère, trônaient les magasins et boutiques de luxe affichant les dernières modes de Paris, Barcelone ou Londres et où déambulaient les dames en voilette que saluaient des hommes en haut de forme.

On y prenait l’apéritif sur les terrasses du petit Socco, échangeant là potins mondains, ici conversations d’affaires et plus tard informations secrètes et d’espionnage.

Héritage de cette époque, les cafés du Petit Socco, même s’ils ne servent plus d’alcool, sont les seuls à demeurer ouverts en journée, durant le ramadan.

Ce qui permet aux touristes de siroter de délicieux jus d’orange ou des thés, sous l’oeil indifférent ou envieux des musulmans soumis au jeûne.

La ville resta confinée dans ses anciens remparts jusqu’à la moitié du XIXème siècle. De riches européens et des grandes familles marocaines avaient bâti des villas à la campagne, aux portes de la ville.

C’est autour de ces constructions de villégiature que la ville moderne, plus européenne, se développera.

Le boulevard Pasteur et la Place de France deviennent l’axe majeur de la ville nouvelle. Ils furent tracés initialement sur des dunes, des territoires de chasse ou dans des jardins d’orangers.

Des sociétés immobilières s’accaparent ces nouveaux quartiers comme celle, fondée en 1907 par la Banque de Paris et des Pays-Bas, par la Banque d’Indochine, le groupe Schneider et la Compagnie de Suez.

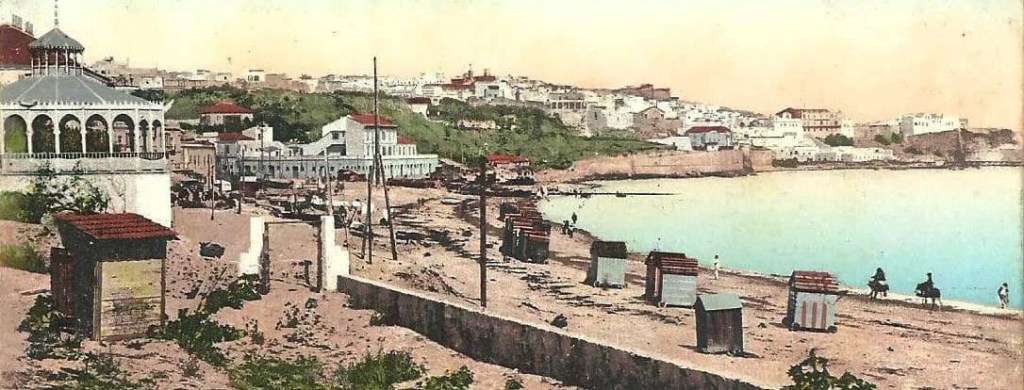

La ville historique commence aussi à se transformer. On ôte les canons des remparts, on édifie l’hôtel Continental qui recevra les célébrités de passage, une gare devant la plage, des quais d’accostage pour les bateaux de croisière, des bâtiments colossaux tel le splendide immeuble Renshhausen et foultitude d’hôtels dans le quartier espagnol. On débarrasse les activités artisanales polluantes telles les tanneries pour donner une meilleure image du front de mer.

L’intérieur de la médina mute aussi.

La plupart des consulats, hormis celui des Etats-Unis, la déserte pour s’installer dans la ville moderne qui devient le centre de la politique et du business. La France y construit un consulat en 1929.

Ainsi, plusieurs portes sont détruites pour élargir la rue d’Italie qui se pare de superbes immeubles bourgeois de type espagnols.

La partie haute de la vieille ville, la kasbah, n’est que peu modifiée et demeure, encore de nos jours, telle qu’elle fut des siècles durant.

C’est néanmoins lors de cette période de croissance et de transformation phénoménale de la ville qu’eurent lieu des événements rappelant que Tanger demeurait singulière.

Ces événements mettent en scène un Chérif (descendant du prophète), Mohahmed El Raisuni, dirigeant des tribus Jbala du Rif. L’homme eut, malgré son origine aristocratique, une vie digne d’un roman.

Le journaliste Walter B. Harris, qui en fut victime, le décrit ainsi dans son livre Le Maroc disparu : « J’avoue que sa personne était presque séduisante. De haute taille, remarquablement gracieux, une peau très blanche, une ombre de moustache et de barbe, des yeux noirs, un profil plutôt grec que sémitique, Raisuni était le type idéal du parfait bandit. Avec ses compagnons, il était hautain et distant, et eux le traitaient avec le respect dû à sa naissance.»

Raisuni se rendit célèbre par du vol de bétail avec ses troupes et, surtout, par le kidnapping de personnalités contre rançon.

Walter Harris et un conseiller militaire du sultan, Sir Harry Mc Lean, furent ainsi raptés. C’est surtout l’enlèvement de Ion Perdicaris, un riche greco-américain vivant à Tanger, qui le rendit internationalement célèbre. Agacé par cet acte, le président Roosevelt menaça de déclarer la guerre au Maroc et envoya des navires de guerre.

L’otage fut libéré contre 70 000 dollars et le brigand devint Pacha de Tanger et gouverneur de la province.

Son fastueux palais subsiste toujours à Asilah, charmante cité balnéaire à côté de Tanger.

Le personnage a inspiré le cinéma hollywoodien avec le film de John Milius, Le Lion et le vent, dans lequel Raisuni est campé par Sean Connery.

TANGER, CITOYENNE DU MONDE

Les incessantes rivalités entre les grandes puissances coloniales, leur désir de conquérir un Maroc qui avait su rester indépendant de l’Empire ottoman et, aussi, le débarquement belliqueux du Kaiser allemand Guillaume II à Tanger vont précipiter les choses.

Un traité franco-espagnol entérine, en 1912, que « la ville de Tanger gardera le caractère spécial qui lui a été reconnu et qui déterminera son organisation municipale ».

Dix ans plus tard, un autre traité, celui de Paris, lui consacrera un statut de Zone internationale, unique exemple dans l’Histoire mondiale de co-gestion par plusieurs pays d’un territoire.

Selon l’écrivain français Paul Morand : « Tanger doit sa liberté aux jalousies des puissances, la ville devait n’appartenir à personne ».

Il écrira aussi de Tanger où il vécut plusieurs années durant : « Je n’aime pas beaucoup Tanger. C’est une personne officielle, une fiction diplomatique. Elle ne pousse pas de racines profondes dans la terre d’Afrique.

Ville internationale, ses égouts sont espagnols, son électricité anglaise, ses tramways français, et dans ce guêpier inventé par les chancelleries (afin d’empêcher que l’entrée de la méditerranée occidentale n’appartienne à un seul), il y a peu de vrais Marocains. Mais Tanger est beau à la minute où, de l’Atlantique, on l’embrasse avec Gibraltar d’un seul coup d’œil ».

Pendant trente ans, Tanger sera co-administrée par la France, l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, les Etats-Unis, le Portugal, l’Italie et l’URSS. C’est une assemblée composée de fonctionnaires internationaux et de marocains désignés par le Mendoub (gardant autorité sur les sujets du Sultan) qui dirige la ville, avec à sa tête un administrateur international. La justice et la police de la cité seront aussi internationalisées.

Tanger, va devenir une île occidentalisée à la pointe de l’Afrique, une zone neutre et un véritable paradis fiscal.

La cité internationale est affranchie des droits de douane y compris pour l’or, sans contrôle des changes et sans impôts. De nombreuses entreprises vont s’y implanter et l’argent circule à foison dans les rues.

Morand décrit « tout un monde de fondés de pouvoirs, de signataires par procuration, de ténébreux businessmen déguisés en touristes, d’avocats consultants, de parasites et d’officieux de tous ordres. »

Beaucé, dans La Chute de Tanger, raconte : « Ici, il n’y avait ni contrôle des changes, ni discipline monétaire. On pouvait jouer impunément avec toutes les devises du monde, entrer et sortir son argent sans qu’aucune douane n’y vînt fourrer son nez.

Il suffisait de domicilier une filiale dans la ville internationale. Le plus souvent, il ne s’agissait que d’officines ou de prête-noms, et les décisions continuaient d’être prises dans les grandes capitales européennes. Perché sur sa branche, l’argent restait libre de s’évader ailleurs à tire d’aile.

Tanger n’était qu’une gigantesque volière ouverte de monnaies bruyantes et bariolées. L’Europe à côté paraissait si étriquée si craintive, blottie dans ses frontières et dans ses restrictions. »

Après la seconde guerre mondiale, la ville compte 150 000 habitants dont 30 % d’étrangers et… 85 banques. Il y en avait 15 avant la guerre !

L’aéroport inauguré en 1919 est relié quotidiennement avec Paris.

« Tanger évolue dans un monde à part, où les événements extérieurs ne parviennent qu’assourdis, et n’inquiètent pas vraiment. Quelle force pourrait altérer la protection des puissances tutélaires ?

On est préoccupé avant tout par les affaires locales, la vie mondaine et les distractions. La cité de l’argent reste frénétique et sulfureuse, le charme opère encore : excentriques et écrivains s’installent ou continuent à y vivre. » décrit l’historien Jean-Pierre Debats.

Dans son très beau livre Tanger et autres Maroc, l’écrivain et ex-ambassadeur Daniel Rondeau résume ce que fut cette Zone internationale : « Tanger, pas tout à fait l’Afrique, était plus que l’Europe. Jusqu’en 1956, la ville protégée par l’ange du bizarre, bénéficie d’un statut inouï. Neuf puissances garantes, une ribambelle de consulats et de légations, trois postes, quatre devises. Un pays de cocagne pour l’internationale des coeurs dépaysés. Les marchands, les mangeurs de feu et les banquiers sont indiens ou pakistanais, les antiquaires et les maçons sont espagnols, les viveurs et les pâtissiers français, les aristocrates, les espions et les gangsters sont anglais. Les Américains ne pouvaient être en reste. Ils envoient plusieurs délégations, toutes au service des lettres, participer au concert de cette étrange Société des nations. »

« Pendant des années, il y avait toujours eu un paquebot qui chauffait à New-York en partance pour Tanger», rappelle encore Daniel Rondeau, Ils l’avaient tous pris : Paul et Jane Bowles, Truman Capote, Gore Vidal, Kerouac, Ginsberg, Brion Gysin, Tenesse Williams et Burroughs.»

De riches américains comme Barbara Hutton ou Malcolm Forbes y viennent vivre comme tant d’autres grandes fortunes et Tanger prend des airs de Côte d’Azur africaine.

Cette opulence attire évidemment les trafiquants en tous genre.

La Perle du détroit deviendra aussi la Sulfureuse du détroit…

TANGER, COQUINE ET LIBERTINE

Dans tous les ports du monde s’agglutinent les pirates, les contrebandiers, les marins burinés, la licence des mœurs, les prostitués et les catins, les tripots, les bars louches et les bordels. Tanger n’échappa à cette règle.

À la question « Pourquoi Tanger ? », L’écrivain américain William Burroughs, (qui écrivit ici Le Festin nu) eut cette réponse : « Pour les garçons et le haschisch ! ».

C’est, en effet, cette plénitude et cette extase constantes qui troublait tous les voyageurs. Une impression de douce vie, de sexe facile, de farniente moral qui affolait tout un chacun.

Joseph Kessel dans son roman, Au Grand Socco, consacré à Tanger le constate aussi : « Le soleil, les deux mers, la couleur des costumes arabes, les jolies ruelles de la ville ancienne, les beautés de la Kasbah, les mœurs faciles et aimables, tout cela fait croire à certains étrangers que la vie chez nous est détachée de tout souci, comme sur une île déserte. Et les gens restent, restent ici, sans travail, sans but. »

« Les mœurs faciles et aimables » : ainsi peut-on saisir une part de l’envoûtement que provoquait Tanger, en plus des fêtes fastueuses qui ryhtmaient la vie mondaine. Jane Bowles y aima éperdument Cherifa. Attirés par les corps et l’amour des garçons, Tennessee Williams, Truman Capote, et surtout Paul Bowles ou Jean Genet ont contribué au sort interlope de Tanger. Les marins, parmi d’autres errants, aussi.

Le cinéaste Moumen Smihi, dans ses souvenirs d’enfance, décrit cette ville devenue catin : « Le ciné-Americano était à l’entrée du plus grand bordel méditerranéen, le Trou Ben Charki. Tout le pâté de maisons, une bonne dizaine de ruelles étaient entièrement occupées par des prostituées. Il y avait des filles partout dans les rues. (…) Après les escaliers quand on était passé sous la porte andalouse, on tombait dans un décor à la Satyricon. Nous y traînions toute la journée, dans le flot des marins, venus de tous les pays du monde. Les hommes et les femmes s’embrassaient dans les rues, ils buvaient, fumaient du kif dans de longues pipes, ils couraient et draguaient dans tous les sens. Il y avait des scènes d’amour dans l’encadrement des portes.»

LA CHUTE DE TANGER

La seconde guerre mondiale aurait pu troubler la prospérité et la quiétude de Tanger. Il n’en fut rien. Rien de rien.

Profitant des hostilités, l’Espagne qui régnait sur le Nord du Maroc pendant que La France assurait un protectorat au sud du pays, décide d’annexer Tanger. En juin 1940, les troupes ibériques investissent la cité et le statut international est suspendu.

Les conflits ne changent, nonobstant, pas grand-chose à la vie des tangérois qui ne subiront aucun bombardement, aucune restriction. Seules les activités d’espionnage vont s’intensifier dans une guerre feutrée entre les alliés et les forces de l’Axe.

Tanger retrouve son statut le 31 août 1945 et la vie reprend comme elle n’a jamais cessé.

Pourtant, en réalité, la fin de cette période idyllique pour les tangérois, en tout cas pour les occidentaux et les affairistes, est déjà en germe.

Le 10 avril 1947, le roi Mohamed V vient à Tanger. Il y prononce un discours appelant à l’indépendance de son pays, saluant la Perle du détroit comme un « point vital de l’Empire chérifien ».

L’Histoire est à nouveau en marche, mais les privilégiés ne veulent pas s’en rendre compte. Ils poursuivent leur vie insouciante dans un territoire préservé, alors que l’incendie se propage dans le reste du pays. Une émeute populaire dans les rues de la ville, en mars 1952, commence à inquiéter.

Paul Morand quittera d’ailleurs la ville aussitôt après.

Les dernières années du paradis tangérois sont fort bien décrites par Thierry de Beaucé dans son ouvrage La Chute de Tanger : « L’indépendance paraissait inévitable. Tanger n’y échapperait pas et devrait, tôt ou tard, rejoindre le Maroc nouveau.

Les banquiers avaient fini par miser sur les nationalistes. Maintenant, ils cherchaient des prête-noms arabes pour gérer leurs biens en cas de catastrophe. On changeait d’amitiés, en prévision d’une révolution. L’or montait aussi, qu’il serait facile de transporter si la marée débordait trop vite. L’été s’achevait, si lourd. La ville prit des tons et des rythmes qui n’étaient pas les siens. A l’automne, les vendeuses d’orange refusèrent de traîner le soir et fermèrent leurs étals avant la nuit. Les terrasses des cafés se vidèrent. Il n’y eut plus de paseo sur le boulevard Pasteur et les garçons cessèrent par prudence de taquiner les filles des trottoirs.

Les marocains ne furent plus invités aux fêtes, sauf Ahmed qui ressemblait de plus en plus à un italien et renonçait à sa djellaba. »

Une inquiétude sourde, une impression de naufrage, de fin d’un monde s’empare des habitants, mais ils n’en laissent rien paraître. La fête continue, l’orchestre joue les plus beaux airs et les sourires se figent dans des grimaces ou dans la nostalgie du temps perdu que décrit Daniel Rondeau : « Pour un peu des maisons du cap Spartel ou des murailles de la Kasbah, on pourrait croire qu’il suffit d’étendre le bras pour toucher l’Espagne. Si proche que pendant des années, l’Europe a traversé le détroit comme on passe le gué d’une rivière, en été, pour aller pique-niquer chez des amis. On est venu de partout, pour une semaine, pour un mois, pour la vie. Tanger était une partie de plaisir un peu mélancolique pour les demi-solde du monde moderne. Ils sont descendus jusqu’aux Soccos pour une histoire d’amour, pour un chagrin, pour se faire oublier, pardonner ou consoler, par plaisir, pour la lumière, pour rien, par vice ou par nécessité. Ils se baignaient le matin dans l’Atlantique. Le soir, ils se trempaient dans la Méditerranée. Ce chaud et froid leur fouettait le sang. La nuit, ils fumaient du kif ou se noyaient dans le champagne. Sans bouger de leurs villas, ils gardaient un pied sur chaque continent. Ce grand écart immobile entre l’Europe et l’Afrique, toutes ces ivresses et quelques coups de soleil leur tournaient la tête. Ils s’allongeaient dans des transats et disaient : Quel bonheur, non ? »

En 1956, l’indépendance du Maroc est proclamée. Le nouveau gouvernement marocain va se substituer à l’administration internationale. La panique gagne tous ceux qui profitaient des largesses de cette situation extraordinaire. Ils sont nombreux à fuir ou à planquer leurs biens dans d’autres paradis.

Tanger Zone internationale n’est plus.

Cette parenthèse aura duré une trentaine d’années lors desquelles la ville a rayonné dans une ambiance festive et affairiste qui a attiré et ébloui le monde entier.

Tanger redevient pleinement marocaine. Le roi Mohamed V, conscient de ces atouts, lui accordera tout de même une zone franche.

En 1961, Hassan II accède au trône.

Il n’aime guère cette ville sulfureuse et cette région rebelle. C’est, en effet, dans le Rif qu’exista la seule (et éphémère) république dans l’histoire du Maroc.

Le roi la laissa s’étioler. La ville apatride perdit peu à peu de son lustre sans parvenir à s’accrocher au royaume.

Elle demeurait fière de son Histoire, rafistolant à grand peine les décombres de sa décadence.

Les cinémas fermaient les uns après les autres. Le superbe Teatro Cervantes fut condamné à l’oubli. La librairie des Colonnes qui vit passer les plus grands écrivains, se recroquevillait. Nombre d’hôtels, de bars et de bâtiments prestigieux n’étaient plus que des décatissures, vestiges fantomatiques d’une époque révolue, ornant une ville languide.

Femme fatale, Tanger était devenue belle endormie.

LA RENAISSANCE DE TANGER

Le Souverain Mohamed VI comprit l’opportunité que représentaient la ville et sa situation stratégique. Le roi a insufflé un développement touristique et économique fulgurant, accompagné d’une urbanisation effrénée, en multipliant les infrastructures et les projets. Et, en effet, Tanger peut s’enorgueillir d’une renaissance spectaculaire. Sa métamorphose est continuellement vantée par les médias du monde entier. Elle cultive le charme d’une cité balnéaire avec son port et son front de mer rénovés et met en valeur les joyaux de son patrimoine avec la réhabilitation des quartiers historiques.

D’ailleurs, grâce à l’augmentation phénoménale des liaisons aériennes, les touristes y reviennent en nombre. Tanger leur offre tout autant l’effervescence des endroits branchés et festifs que la quiétude des quartiers anciens, des flâneries et des rencontres improbables.

Délaissant l’ostentatoire Marrakech et son tourisme de masse, un nombre croissant de personnalités et d’artistes ont fait de Tanger leur nouvelle villégiature. La Perle du détroit renoue avec son passé festif et libertin.

En matière économique, la région accompli aussi des miracles. Le port de TangerMed, les Zones franches, Renault et bientôt une cité industrielle chinoise sont parmi de nombreux exemples de ce décollage incroyable. Le TGV, Al Boraq,met Tanger à une heure de Rabat (la capitale politique) et à deux heures de Casablanca (la capitale économique). Il accélère encore plus le désenclavement de la pointe nord et facilite le business.

Tanger renoue avec le dynamisme de son passé prestigieux. Et le surpasse.

Tout en demeurant une cité si singulière.

Les matchs de football opposant le Real Madrid au Barça de Barcelone sont ici plus populaires que ceux des équipes marocaines. Les téléphones mobiles passent dans certains quartiers alternativement du réseau marocain au réseau espagnol. Les Tangérois continuent de converser dans plusieurs langues, entre le français, l’espagnol, l’anglais ou la darija et accueillent toujours les étrangers avec curiosité et bienveillance.

L’anthropologue Michel Peraldi le constate. Tanger a conservé dans la mutation cette particularité liée à son passé : « Tout est allé tellement vite que la ville a désormais des allures de palimpseste. Il est des témoignages archéologiques endormis sur leur gloire passée, comme ces cafés baroques ou ces commerces figés dans le temps, où même les ampoules n’ont jamais été changées depuis les années trente. (…) Tanger était une ville internationale à une autre époque, elle est aujourd’hui dans un espace-temps transnational et euro-méditerranéen. »

C’est ainsi que fut Tanger. C’est ainsi qu’est encore Tanger.

Toujours proche et lointaine, semblable et singulière, bourdonnante et paisible, affolant les désirs, mystérieuse comme une courtisane, continuellement entre deux rives.

Truman Capote, l’auteur de De Sang-froid et de Petit déjeuner chez Tiffany, après un été passé dans la ville, fit ce constat : « Presque tout à Tanger est anormal (…) Le nombre est alarmant, ici, des voyageurs qui ont débarqué pour un bref congé ; puis s’y sont établis ; puis, ont laissé passer les années. Car Tanger est une rade, et qui vous enserre ; un lieu à l’abri du temps. Les jours glissent le long de vous, sans que vous les aperceviez plus que les gouttes d’écume sur une cascade. »

C’était en 1949.

On pourrait, dans l’éblouissement des premiers pas à Tanger, écrire les mêmes mots…

VOIR

LIRE

ÉCOUTER